Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

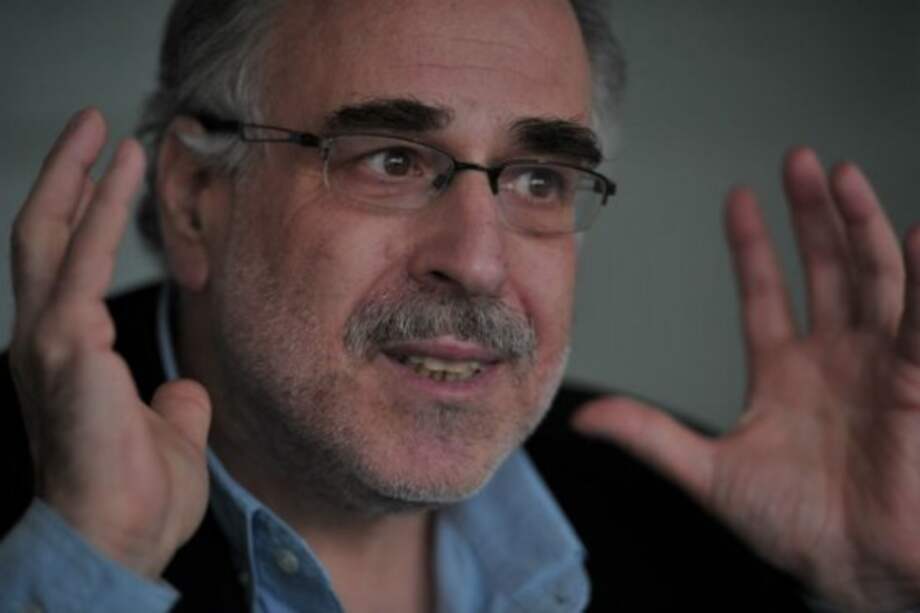

Marc Chernick llegó al país mientras el M-19 se tomaba la Embajada de República Dominicana, en 1980. Días antes de aterrizar, perdió comunicación con su contacto, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Fue una época en la que, ante la exacerbación de la violencia, la paz empezó a sonar como una oportunidad para construir una nueva sociedad. Su tesis doctoral la enfocó en las negociaciones entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur. Desde entonces hasta hoy, Chernick ha seguido con interés cada apuesta que han hecho los colombianos para sepultar para siempre el ruido de los fierros. Su libro Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto colombiano, es uno de los análisis más lúcidos sobre la realidad política colombiana.

A 36 años de su llegada al país, y luego de consolidarse un acuerdo de cese el fuego con las Farc, la guerrilla más antigua del continente, hablamos con Marc Chernick para conocer la mirada internacional sobre lo pactado.

¿Qué diferencias tuvo este proceso de paz con las Farc con los anteriores?

Las diferencias son notables. Primero, con el transcurso de los años hemos aprendido que las buenas intenciones de un presidente no son suficientes. Un proceso de paz necesita una hoja de ruta clara, reglas definidas y, quizás lo más importante, gran apoyo político entre los distintos estamentos del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas. Necesita apoyo de la clase política, de los líderes de los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, los medios y la sociedad civil. Además, Santos tenía que responder a un gran movimiento de víctimas que había surgido desde los años noventa y que esta vez logró incidir mucho en el proceso. Cabe señalar que esta vez había una gran voluntad política de lograr la paz, de lado y lado. No llegaron a la mesa de negociación por razones tácticas, como ambos podrían haberlo hecho en el pasado.

¿Por qué tardó tantos años (33) en germinar un acuerdo con el grupo guerrillero?

En 1983, la idea de una salida al conflicto armado por vía de la negociación era una propuesta sin muchos precedentes. El presidente Betancur tuvo la visión de promover esta idea, tanto en el interior como fuera del país, con la fundación del Grupo Contadora (Colombia, Venezuela, México y Panamá), que intentó promover la paz en Centroamérica.

¿Qué piensa de la apuesta del presidente Betancur en ese sentido?

El presidente Betancur y sus colaboradores eran visionarios, pero tenían poca experiencia y no había ni precedentes, ni literatura, ni casos internacionales que les ayudaran.

En el actual proceso de paz han estado comprometidos muchos gobiernos y organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas. ¿Siempre fue así?

Para los años ochenta, las Naciones Unidas pensaban que no debían interferir en los asuntos internos de sus miembros. Fue en El Salvador donde más tarde, por primera vez, el secretario general de la ONU nombró un representante especial para facilitar negociaciones dentro de un conflicto armado interno. Hoy en día es claro que un proceso de paz se facilita con apoyo y respaldo de la comunidad internacional. El proceso en La Habana fue facilitado por los dos países garantes: Cuba y Noruega, y dos países acompañantes: Venezuela y Chile. También, el proceso tuvo el gran respaldo del presidente Obama, quien mandó un enviado especial para acompañar la mesa de diálogo. Cuando firmaron el acuerdo del cese el fuego, el 23 de junio, estaban presentes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, más el presidente de la Asamblea General, varios presidentes latinoamericanos y enviados especiales de los EE. UU. y la UE. Para ellos, Colombia ha mostrado la posibilidad de la salida política en un conflicto armado y ha dado la posibilidad de introducir un nuevo modelo para el mundo sobre cómo materializar un proceso de paz.

Se ha dicho que es el mejor acuerdo posible. ¿Usted qué piensa?

En 2008 escribí un libro con el título “Acuerdo posible”. Uno podría imaginar una agenda más amplia, como hicieron en el Caguán, donde incluyeron temas como el modelo económico, asuntos internacionales, recursos naturales y docenas de puntos mas. La experiencia del Caguán nos mostró que no se puede negociar todo un nuevo país. Un proceso de paz no es la revolución que quiere una parte, ni la derrota militar que quiere la otra. Es una negociación dentro de lo que es posible. Este proceso de La Habana es un modelo de lo que puede lograr un acuerdo de paz: algunas reformas estructurales significativas, como lo alcanzaron en el primer punto, sobre desarrollo del campo; un plan bien pensado para terminar la guerra; un reconocimiento a las víctimas del conflicto, y un modelo de justicia transicional que sitúa a Colombia en la vanguardia de este tipo de diseños dentro del marco de procesos de paz. Por lo tanto, sí, lo que negociaron en La Habana es el mejor acuerdo posible.

Abordemos un tema vital en la agenda política del país. La participación política de las Farc.

El paradigma central que guía cualquier proceso de paz es el de transformar un conflicto armado en una competencia política legal y sin violencia. El vehículo principal es la transformación de un movimiento armado en un partido político. Hay ejemplos de éxito y de fracaso a nivel internacional y nacional. En El Salvador, el FMLN se convirtió en un partido político al concluir la guerra, y 17 años después, ganó la Presidencia. Hoy siguen gobernando el país. En Colombia, el M-19 se transformó de un grupo insurgente en un partido político, AD/M-19. En las elecciones especiales para la Asamblea Constituyente en 1991, el M-19 ganó 28 % del voto, y en la elección después lograron una buena representación en el Congreso. Sin embargo, cuatro años después casi desaparecieron de la escena política como partido.

Entonces, ¿cuáles serán los principales retos que tienen las Farc al convertirse en partido político?

Una de sus grandes tareas va a ser organizar política y electoralmente las bases regionales donde han tenido presencia histórica. Esto lo hicieron con la Unión Patriótica en los años 80 y tuvieron mucho éxito, solos o en alianza con otros partidos. En aquella época forjaron varias alianzas a nivel local con el Partido Liberal. Hoy tendrían que buscar alianzas con una sociedad política y civil mucho más diversa y movilizada, desde los indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, sindicatos, víctimas y defensores de DD. HH., entre otros.

¿Qué efecto tendría la victoria del No en el plebiscito?

La victoria del No minaría la tarea de construir un nuevo país. Los líderes de las Farc han dicho que la paz es irreversible. No piensan en volver al monte y dicen que van a seguir luchando por un país mejor dentro del marco democrático. Pero ¿qué pasará con todos los combatientes rasos? ¿Qué pasará con la misión internacional de verificación de la ONU? ¿Va a quedarse en el país una vez venza su mandato de seis meses si gana el No? ¿Qué pasará con todos los donantes internacionales dispuestos a invertir en el posconflicto? ¿Qué pasará con el Tribunal Especial para la Paz? ¿Habrá posibilidad de justicia transicional para crímenes de lesa humanidad si gana el No? ¿Qué pasará con la voluntad y el pacto de desmantelar las bacrim y paramilitares? Sin la ratificación del Acuerdo Final por voto popular, mucho de lo logrado en La Habana sería muy difícil de poner en práctica.

¿Existe un precedente internacional en el cual hubiera ganado el No en la refrendación de unos acuerdos de paz?

Sí, en Guatemala. La mayoría de los acuerdos quedaron sin implementar. En Colombia, con el triunfo del No se perdería una gran oportunidad. Así pasaría más de tres décadas de la búsqueda de paz con una gran desilusión. Diríamos al país y al mundo: ¡no se pudo!

Hablemos un poco más del rol de los Estados Unidos en este proceso…

Increíblemente, la polarización del país contrasta con el apoyo casi unánime de la comunidad internacional. Por primera vez, los ojos del mundo están puestos en el proceso de paz en Colombia. Y por primera vez, los EE. UU. no están mirando a Colombia como sede de la guerra antinarcóticos, y después del 11 de septiembre de 2001, como sitio de terrorismo. Hoy en día, los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional están rodeando este proceso.

¿Cree que colombianos somos conscientes de la importancia historia del acuerdo de paz?

Frente a la polarización, hace falta aún que el país reconozca y se adueñe de semejante logro histórico.